七夕档,看看上映的两部“纯爱”电影上映这一周的表现——

电影《七天》票房5690万元,豆瓣评分6分;《有朵云像你》票房3812万元,豆瓣尚未开分。

只能说是惨淡吧。

这也是十几年来,爱情片在电影市场里的处境。

从投资人到制作人,从电影人到观众,我们很难再去相信一部纯粹的爱情片。

像《那些年,我们一起追的女孩》《失恋三十三天》《致我们终将逝去的青春》等出圈影片,最早的竟然都是十年前的作品了。

《那些年,我们一起追的女孩》剧照

为什么电影人越来越不会,或不屑于拍爱情片了?

壹

爱情片最考验演员。

陈可辛导演的《甜蜜蜜》至今仍被奉为爱情片巅峰之作,张曼玉和黎明的表演实在是居功至伟。

这种神秘的化学反应,就像《泰坦尼克号》里的莱昂纳多和温斯莱特,《花样年华》里的梁朝伟和张曼玉,“爱在”三部曲里的伊桑·霍克和朱莉·德尔佩等,带给人一种“佳偶天成”的认同感。

其实《七天》应该庆幸,它创造的“爱情CP”是蒋奇明和张艺凡。

蒋奇明有一种混合了文艺的浪漫与野生的性感的特殊气质。一张非模式化美男子的脸型,更容易让人相信他的深情。张艺凡则是糅合了青春的明净和任性的洒脱,有一种既脱俗又入俗的美。

二者合作,火花四溅,也惟其如此,才能让人相信影片的软科幻设定:男主能看见恋人头顶的相爱倒计时。为此,爱或不爱,变成一场豪赌——只能维系七天的爱,是否值得开始?

当然要开始,且迅捷有力。

他是牙医,她去正畸,一见钟情,一起吃饭,散步,在学校深夜畅聊,话题百无禁忌。家庭、成长、性格等过往种种,皆成为两个注定相爱的人的养料。

陷入恋爱,就像罹患一场特殊的“精神病”,比如男主曾想成为一名调屁师——将屁味调成香味。而她呢,不觉得恶心或奇怪,反而认真发问:那你成功了吗?

你懂我的奇怪,我懂你的可爱。爱情自然发生。影片前半段,徐徐铺展恋爱细节,如何正确刷牙,逗趣女生身高,吃饭不顾形象,以及诸多暧昧、情欲场面,日常又充满情趣。

到影片后半段,转折来了——所谓的相爱倒计时,更是男主的死亡倒计时,为了让他不死,女主中途离开。离开,则倒计时暂停;而后每七年,她回来一次,消耗掉倒计时中的一天,再离开,再七年,再重聚……如此反复,他们从青春来到50岁。

牛郎织女,尚且能一年一会;而他们要七年。每一个七年,他们始终爱,始终思念,不被任何外力所扰,好像生活、社会、时代从不曾干扰这种短暂又热烈的一往情深。若非面相渐老、鬓染微霜,好像七年也不过弹指一瞬。

转折前后,像两部电影,观众疑惑不已。对上部,他们问,只见三次面,缘何情深若此?对下部,他们不解,凭什么七年归来,就能笃定对方还在?以及结局过于理想主义,如何破除倒计时诅咒呢——唯有真爱。

“他们爱得这么纯粹,在当下这个时代,显得太稀缺了。”主创寄望于靠演员的表演、互动,观众的信念与情感投射,去相信这种“纯粹”,去体会这种“稀缺”,可是现实却迎头痛击。

爱情诚可贵,但它有那么大的引力与魔力吗?观众很怀疑。就像“调屁师”,一旦你无法接受这类情侣的密语,对他们恋爱的逻辑就会有所诟病,更遑论后面七年又七年的长情。

至于七夕档另一部电影,《有朵云像你》的王子文和屈楚萧,略逊一筹,故事是直接翻拍自日本纯爱电影《借着雨点说爱你》,只不过主创将日版的女性死而雨季重生,变成了男性。

故事便是重生之十八岁的我,虽然没有记忆,却能反复爱上你和我们的孩子。中间又填塞有校园青春、婚礼回忆、带娃生活、情侣暧昧等各种爱情调料,主打一个“非你不可”“至死不渝”的宿命绝恋。

若对爱情有类似感触,也能被影片的某些片段打动;若理性客观地审视,只会感觉空洞乏味。

爱情片,总是挣扎在无病呻吟和真情流露之间。

它挑演员,更挑观众。

而七夕档的崩塌,《七天》等纯爱电影惨败的根本或许就在于:这个时代的观众,早已不相信爱情。

贰

鲁迅的爱情小说《伤逝》,其中有一句至理名言:“人必生活着,爱才有所附丽。”

这句话很能解释爱情的立身之本——生活,以及爱情与生活的关系:生活是皮,爱情是毛,倘若皮之不存,毛必无所依附。

《伤逝》电影版剧照

这个道理,同样适用于爱情片。

好看的爱情片,一定有好看的“生活”剧情。而剧情就要求冲突,要求造梦,要求遗憾与不可得。

倘若只是丝滑的一见钟情,两情相悦,三餐四季,这没什么好拍的,观众也意兴阑珊;但若给爱情赋予某种无常、律法、伦理、天命等不可违拗、不可摧毁的力量,使爱情陷入火海,也静待爱情浴火重生,影片才好看。

就像经典港片里的爱情故事:

徐克导演的《梁祝》,爱情面临性别、阶级、权势与封建体制的结构性压迫,以致不得不怨,不能不死,唯有死,才能与君“同穴”。

陈可辛导演的《甜蜜蜜》,爱情之中的两人,面临理想、道德与时代大势的干扰与磋磨,总是在触碰到爱情时,要么苦等无果,要么转身离去。

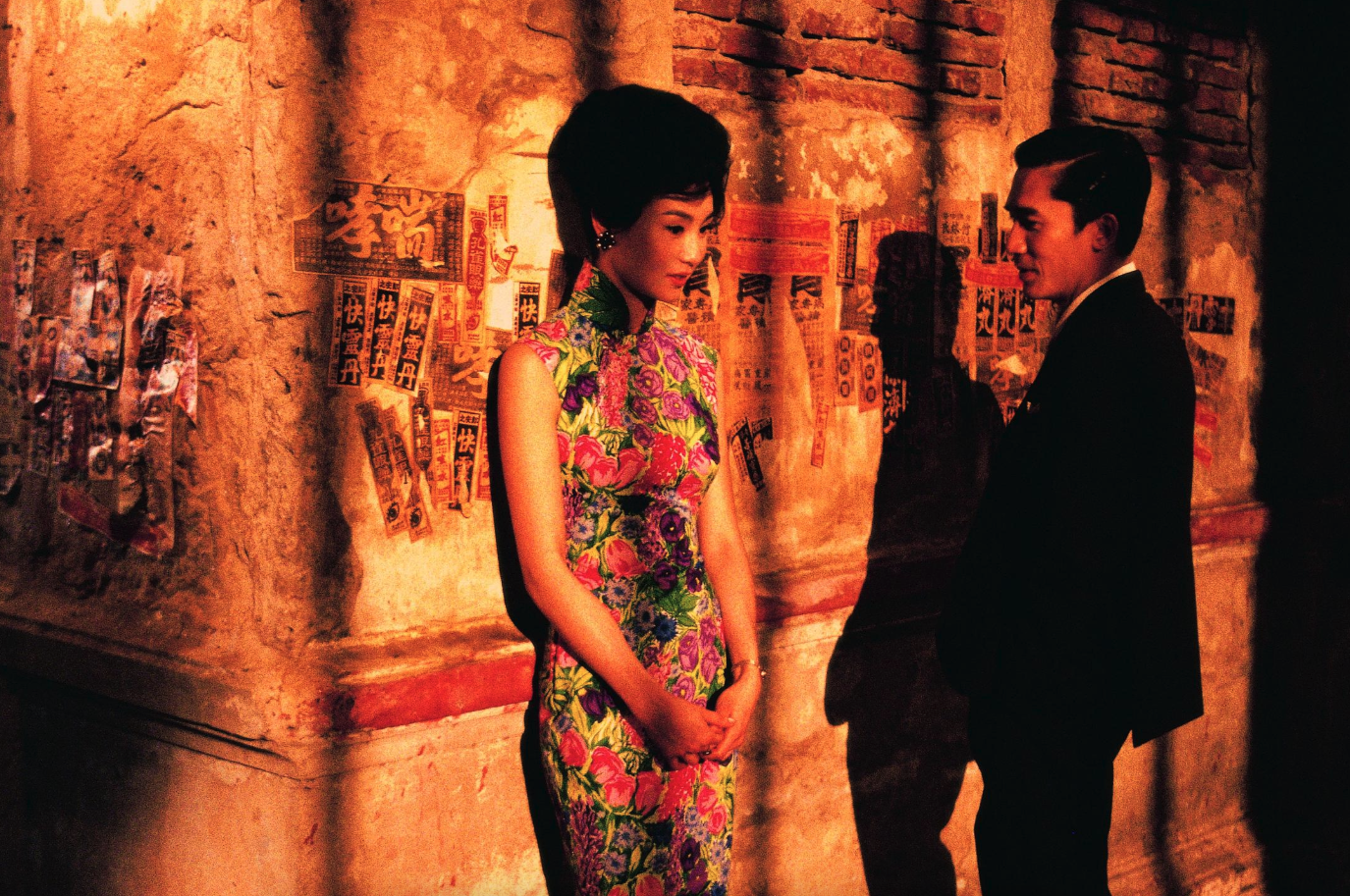

王家卫导演的《花样年华》,爱情在伦理道德所制造的雷池面前,总渴望越出那一步,但又不能不敢;种种顾忌与克制之下,反而使他们的情感更像爱情。

西方的经典爱情故事,《魂断蓝桥》的爱情被无情的战争与内心过度的自尊所摧毁;《人鬼情未了》则表明,死亡绝不是我爱你的终点;《泰坦尼克号》更是将爱情搬上了亘古未有的海难舞台,让爱情与无数生离死别的场景并重。

《魂断蓝桥》剧照

若考察东西方最经典的爱情戏剧,更容易看到这种“生活与爱情”的辩证法。

莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》,纵有生死不渝的真挚爱情,也敌不过世仇的家庭背景与命运极具嘲讽的偶然的戏弄;汤显祖的《牡丹亭》则为一段可歌可泣的爱情,设置了梦中相许、死而复生,一次考试(科举)和一场战争,以及父权、皇权对爱情的影响。

莱昂纳多版《罗密欧与朱丽叶》

凡此种种,人心魔障,道德伦理,生死相隔,阶级壁垒,贫富差距,社会大势,时代浪潮,战争风云,既阻碍爱情,也成就爱情。两个脆弱的人,因为相爱,而不得不对抗非他们所能抗衡的力量,才能成就经典。

爱情方法论,古今共知。那为何今时今日之爱情片不好看了?

不是创作者不会运用这一方法,而是这一方法如今会招来一些责难。

校园是学习的,不宜恋爱,故而《匆匆那年》《那些年,我们一起追的女孩》之类的影片,会有误导学生之嫌。

成人世界的不伦、出轨、第三者、性别争议等更是面临着网络舆论的巨大压力。

至于战争、历史、年代等大背景,也会面对不同群体的拷问。

种种限制,蚕食了爱情可以附丽的生活内容。

但这还不是最致命的,更可怕的是与爱情相依相傍的我们的生活,不再惊心动魄,不再生死无常,不再具备那么强的戏剧性——我们进入了庸常之中。

《乱世佳人》里为爱情充当背景板的是南北战争;而如今与爱情并轨而行的是工作、房租、地铁、旅行、游戏、短视频、直播、网购……无比细碎又无比真实。

生活的庸常足以绞杀浪漫。当有人上班为KPI奔忙,下班还要兼职外卖以为病床上的亲人多赚点医药费时,你会问他:你相信爱情吗?

《乱世佳人》剧照

“从前的日色变得慢。车,马,邮件都慢。一生只够爱一个人。”

如今,日色快得很,转眼便是房、车贷催款短信。

冲突和焦虑的“下沉”,挤走了浪漫的空间,不再迷信爱情的人也越来越多了。

叁

当然,除了生活内容、观众信念、时代情绪外,爱情片本身在电影产业里的位置就不高。

自电影市场化以来的历代导演,从张艺谋到郭帆,从陈凯歌到韩延,从冯小刚到大鹏,从徐克到陈思诚等,他们关注家国叙事、时代变化、人性挣扎,关注男人的梦想、女人的委屈、家庭的甘苦,关注校园霸凌、职场内耗、性别议题,关注历史的褶皱与光明的未来……

就是很少关心爱情。

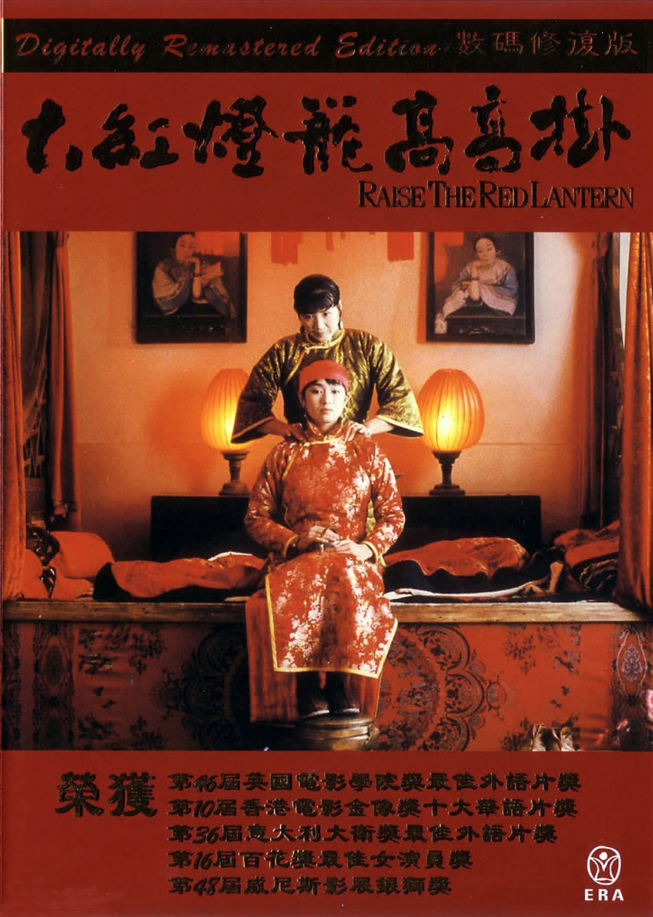

张艺谋早期电影,扭曲的、压抑的爱欲

就算书写爱情,也只是把爱情当作点缀,如《流浪地球》系列里的吴京和王智,爱情只是赋予主角人性羁绊的武器;如《你好,李焕英》,爱情是调剂氛围的笑料,核心是母女情深;至于中国影视票房榜前十的电影,《哪吒》《长津湖》系列压根不存在爱情,只有兄弟情和亲情。

最典型的代表是《战狼2》,爱情是促使吴京奔赴异国他乡的理由,它只是一个叙事工具,而永远不能成为核心。

拍一部爱情片和一部科幻片、动作片、战争片,几乎是两种概念。爱情片的制片成本、工业水准及技术要求,相对要低得多,不足以凸显电影人的分量,不太能助力于导演“升咖”。

所以年轻有为的导演如申奥,他关注网络诈骗,遂拍《孤注一掷》,关注历史伤痛,又拍《南京照相馆》,就是不太会关注爱情。

同时,还有个尴尬的问题,爱情是一道每个厨师都能烹饪调制的食材。但食材越普通,越难出新意,对厨师的要求就越高。所以,爱情片相对好拍,但拍好很难。

总结下来,爱情片很难拍好,内容又有诸多限制,不太契合时代情绪,市场反馈不积极,老牌导演不善此道,新晋导演不乐意钻营,实在是天不时、地不利、人不和,几乎给爱情片判了“死缓”。

《南京照相馆》更能代表当下的电影产业

此外,爱情片还面临着电影之外的挑战——假设存在一个“爱情市场”,过去爱情片相对处于垄断的地位,而今,在这个市场里有太多竞争对手:

偶像明星的养成与陪伴,偶像剧里的CP营销,短视频恋爱博主,直播、团播里的隐形陪伴,各类大小游戏里的CP,与网络形象的电子恋爱,二次元等的虚拟恋爱,以及AI式恋爱。

甚至,如今的恋爱市场,早已不拘泥于性别、物种,能供给类似恋爱体验的东西数之不尽。爱情片,就像电话座机一样,几乎要被丢进历史的火化场。

《甜蜜蜜》这样的爱情片几乎绝迹了

如此看来,爱情片式微,是一种必然。爱情片沦为其他类型的点缀与桥梁,也是未来仍将持续的常态。

《七天》的监制面对“我们这个时代是否还需要爱情片”的这个问题时,她说:“我是悲观的,我觉得可能不需要了。”导演则仍然“头铁”地认为,“大家可能不喜欢《7天》,但并不是说大家不需要爱情以及爱情片。”

需要,还是不需要,答案只能寄望于一种偶然,又有人能拍出一部《甜蜜蜜》,一部《花样年华》,以此验证爱情片的价值和意义,就像郭帆用两部《流浪地球》撬开了中国科幻片的市场,邵艺辉用《爱情神话》《好东西》证明女性电影的前景。

爱情片,在等待它的死刑,更在等待一个能拯救它的导演。

撰稿|李瑞峰

编辑|苏静

(下载红星新闻,报料有奖!)