天津有个年轻人,叫马熙然,她的姥姥年轻时在黑龙江的荒地上教书,条件艰苦得连饭都吃不饱。可她硬是咬牙坚持,给孩子们搭了个简陋的学校。孩子们眼里的光,成了她最大的动力。

那时候,姥姥和几个老师用木头做旗杆,硬是搞了个升旗仪式。红旗升起来,孩子们站得笔直,眼神亮得像星星。没红领巾怎么办?老师们把自己家里的红布拿出来,一针一线缝成了队旗和红领巾。孩子们戴上红领巾,笑得比阳光还灿烂。

时间过了几十年,马熙然的表姐李喜静继承了姥姥的理想。她大学还没毕业,就跑去新疆于田支教。刚到那儿,她被“二进制”“流程图”这些新东西弄得头大,心想:我能行吗?可一个学生递来纸条,写着“老师别紧张,我们会认真听”,让她瞬间有了底气。

李喜静发现,孩子们特别爱踢足球,有的还喊着要当“中国C罗”。她就找在西班牙留学的同学,弄来当地球赛的视频。课堂上放视频时,孩子们欢呼得跟过节似的。她还教他们几句西班牙语,孩子们高兴得缠着她要跟“华子哥哥”说谢谢。现在她回了天津,还常跟孩子们视频,聊学习聊生活。

2025年,马熙然也坐不住了,接过支教的担子,去了新疆于田。她带着姥姥的坚持和表姐的勇气,想给那儿的孩子们带去更多知识。教育这把火,从黑龙江烧到新疆,几十年来没灭过。

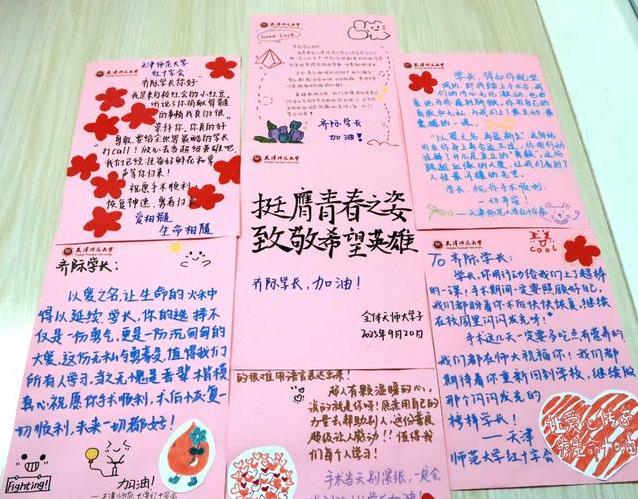

再说另一个年轻人,齐际,天津师范大学的学生。他从小跟着妈妈做义工,帮人成了习惯。大学四年,他志愿服务干了2189.5小时,还献了2400毫升血,同学都叫他“志愿达人”。

2023年,齐际听说捐造血干细胞能救人,立马报了名,加入了中国造血干细胞捐献者资料库。2025年,红十字会打电话,说他跟一个血液病患者配型成功。他想都没想就说:“干!”可配型过程不顺利,前面三次都失败了,他却没放弃。终于,2025年8月,高分辨配型成功,体检也过关,他悬着的心才放下。

捐献那天,齐际每天得打动员剂,身体有点不舒服,但他从没抱怨。他老跟医护人员说:“这点难受算啥,想到有人等着我救命,我就来劲了。”最后,他成了天津第459例造血干细胞捐献者。他说:“帮人不用想太多,跟着心走就行。”

还有个叫胡胜业的年轻人,两岁时被诊断聾病,世界对他来说像按了静音键。可他不认命,戴上助听器后,学习比谁都拼。课堂上,他永远坐第一排,盯着老师的嘴,生怕漏掉一个字。课后,他泡在图书馆,啃教材啃到深夜。

胡胜业的努力没白费。大一他就拿了国家励志奖学金、天津市海河自强奖学金,还成了学校里的“黑马”。他说:“聾病不是锁链,反而让我更专注。”他还爱上了科研,把实验室当家,研究金属晶体,拿了大学生金相技能大赛三等奖。

胡胜业不只自己拼,还想帮别人。他给中学生讲科学课,用烧杯和光路点燃孩子们的兴趣。在社区,他讲“沂蒙精神”,让红色故事传下去。在天津马拉松,他当志愿者,捡垃圾、维持秩序。他说:“助听器让我听见一点声音,但帮别人让我觉得世界更完整。”

这些故事离我们不远。谁家没个想帮人的心?谁没遇到过难关?他们能做到,咱们也能。就像李喜静教孩子们西班牙语,孩子们学会了跟远方的朋友说谢谢;就像齐际捐献后,患者家属写信说“谢谢你给了我们希望”;就像胡胜业在实验室里,一点点解开金属的秘密。