“我平时不怎么吃肥肉,怎么查出来血管堵了呢?是不是年纪到了就这样?”这是一个65岁退休老人在复查心血管时的疑问。

他平时口味重,早餐爱吃咸菜、午饭少不了面条米饭,晚上常和朋友喝两杯,也喜欢甜食当点心,自觉饮食还算“健康”,没想到心脏早就埋下隐患。

很多中老年人都有类似的疑问,觉得只要不吃肥肉、不吃太油,血管就不会出问题,然而现实往往不是那么简单。

首先,高盐饮食这件事必须拿出来说一说。太多人对盐没有概念,觉得口重点无所谓,咸了才有味儿。

殊不知,高盐摄入会直接影响血压,诱发高血压是其中一个问题,但更深层的麻烦在于,它会让血管内皮功能受损。

正常情况下,血管内皮细胞能帮助血液流动顺畅,而高盐饮食会让这层“保护膜”变得脆弱,引起慢性炎症,久而久之促使动脉硬化形成。

此外,吃盐多还容易造成血容量增加,心脏负担加重,对原本血管弹性变差的中老年人来说就是雪上加霜。

别小看一块腊肉、一碟咸菜、一包泡椒凤爪,几口下去可能就吃掉了一整天该摄入的盐。长期吃这类食物,血管肯定是受影响的。

再来就是高糖食物和精制碳水这个问题。很多人以为控制脂肪就够了,甜食没关系,结果天天喝饮料、吃蛋糕、早上吃白馒头配豆腐乳。

精制碳水像白米、白面、白糖这些,升糖速度快,容易让血糖飙升,而高血糖状态会直接损伤血管内皮,加速血管老化和硬化。

尤其是长期处于餐后高血糖状态的人群,哪怕空腹血糖正常,心脑血管疾病风险也会明显上升。数据显示,糖化血红蛋白高于6.5%的人群,冠心病和脑卒中的发病率几乎是正常人群的2倍以上。

而这些人中很多并不认为自己有糖尿病问题,就是平时吃得太甜太精。特别是市面上的一些所谓“健康”代餐、能量棒、酸奶饮品,其实糖含量都不低。

更别说一些中老年人一日三餐都靠精米白面,几乎不吃粗粮,这种情况下,胰岛功能慢慢被掏空,血糖代谢异常,血管受伤也就是时间问题。

反式脂肪酸也是一个常被忽视的大问题。它广泛存在于蛋糕、曲奇、奶茶、奶精、起酥面包以及一些方便食品中,有些包装食品标签上会写“植物奶油”“氢化植物油”,其实这就是反式脂肪的主要来源。

反式脂肪的可怕之处在于,它不仅会升高坏胆固醇LDL,还会降低好胆固醇HDL,双向打击,直接把血管推向粥样硬化的方向。

大部分城市中老年人,只要常吃外卖、面点、蛋糕等加工食品,每天摄入量极有可能超过这个数。而且反式脂肪有一个隐藏性的问题。

就是它不像盐和糖那样容易尝出来,有时候吃一块看起来无害的小点心,其实已经吃进了不少隐藏脂肪。很多人压根没想过自己会因为“爱吃点心”而伤了血管。

关于酒精,其实争议一直不少。有些人觉得每天喝点红酒养生,有的人习惯饭后来点小酒助消化,还有人喝酒是为了社交,觉得不喝不合群。

但酒精对血管的影响从来不是中性或正面的,尤其是长期饮酒会对肝脏、胰岛功能以及血脂水平产生极大负担。酒精进入体内后,转化为乙醛,这种物质会诱导炎症、加重血压不稳、升高甘油三酯。

此外,酒精还会影响血管壁的稳定性,使血管更容易破裂或形成血栓。哪怕是所谓的“低度适量”,只要长期摄入,对血管的慢性损害也不会缺席。

尤其是一些中老年人晚年开始频繁应酬、常年保持“微醺”,这种生活方式对身体的“内耗”是不可逆的。即使肝功能暂时没问题,血管问题也很可能已经悄悄发展了。

最后要说的,是高胆固醇食物。虽然近年来关于胆固醇的研究更加细致,部分观点认为“食物中的胆固醇不等于血液胆固醇”,但这并不意味着可以肆无忌惮地摄入高胆固醇食物。

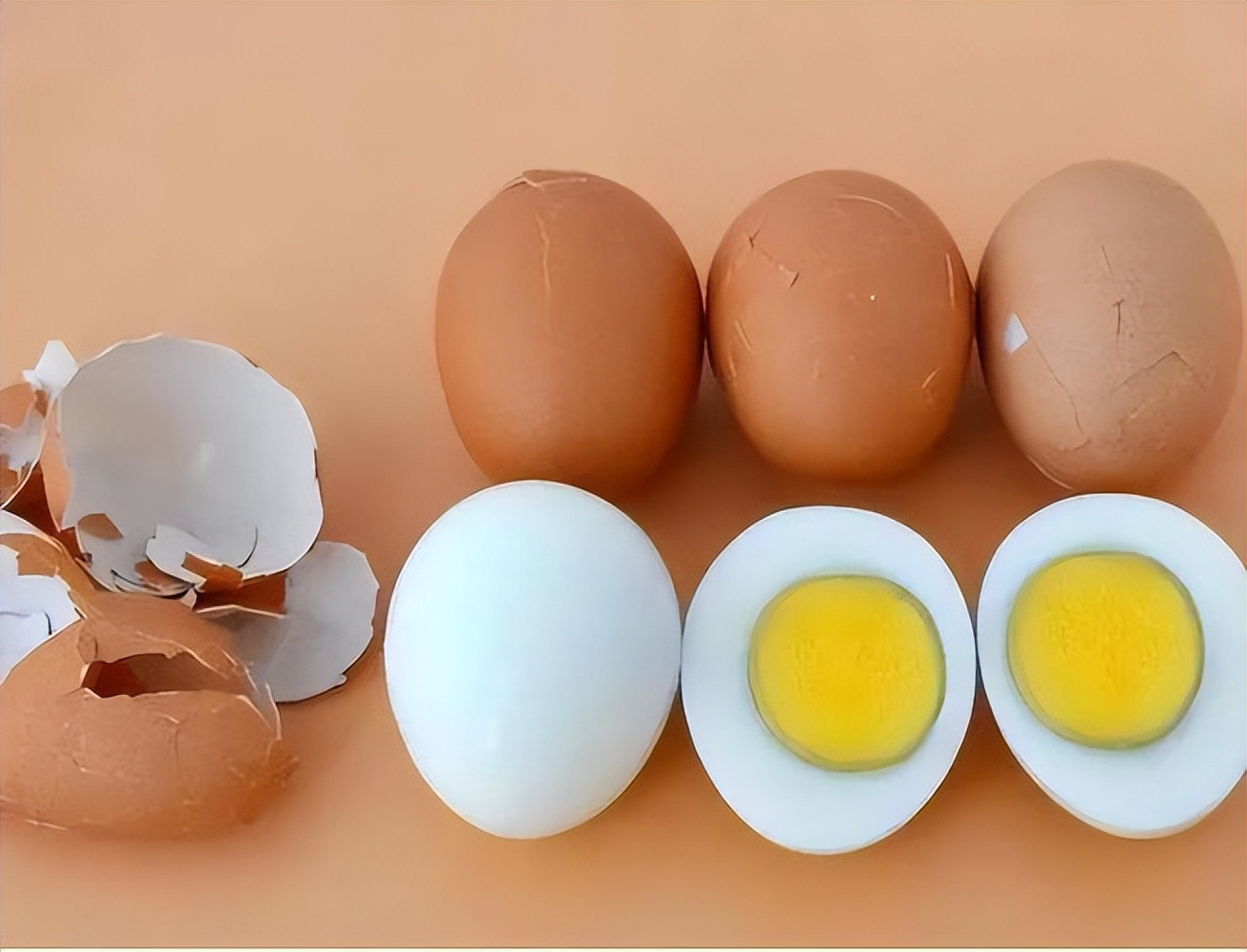

尤其是对于已经存在血脂异常或有动脉硬化家族史的人群来说,饮食中的胆固醇依然是个不能忽视的因素。像动物内脏、蛋黄、大量虾蟹、贝类等。

虽说含有一定营养,但如果食用频率过高,胆固醇负担就容易超标。人体合成胆固醇的能力本身就存在差异,一部分人属于“高反应者”,一旦摄入过量就会迅速反映到血脂上。

而血脂一旦升高,最直接受害的就是血管,长期以往形成斑块,堵塞血流,最终演变为心梗、脑梗都不是没可能。关键就在于这些“看不见的杀手”,一点点吞噬着健康却不容易引起警觉。

换句话说,健康不是靠一句话能维持的,也不是靠药物能全包的,它是每天一口一口吃出来的。血管好不好,看不到、摸不着,但每年一查,指标不会撒谎。

所以,别总盯着肥肉,真正要担心的,是那些日复一日吃下去的盐、糖、加工脂肪、酒精和胆固醇。

总而言之,想让血管更耐用,别光看吃得油不油,还要看吃得对不对。凡事早知道早行动,比什么都强。